旧宫新语丨王志伟:故宫博物院藏长春园思永斋御容画像辨析

- 汽车

- 2025-03-30 13:34:04

- 13

- 更新:2025-03-30 13:34:04

本文原载于《紫禁城》2024年第10期,澎湃新闻经授权转载。

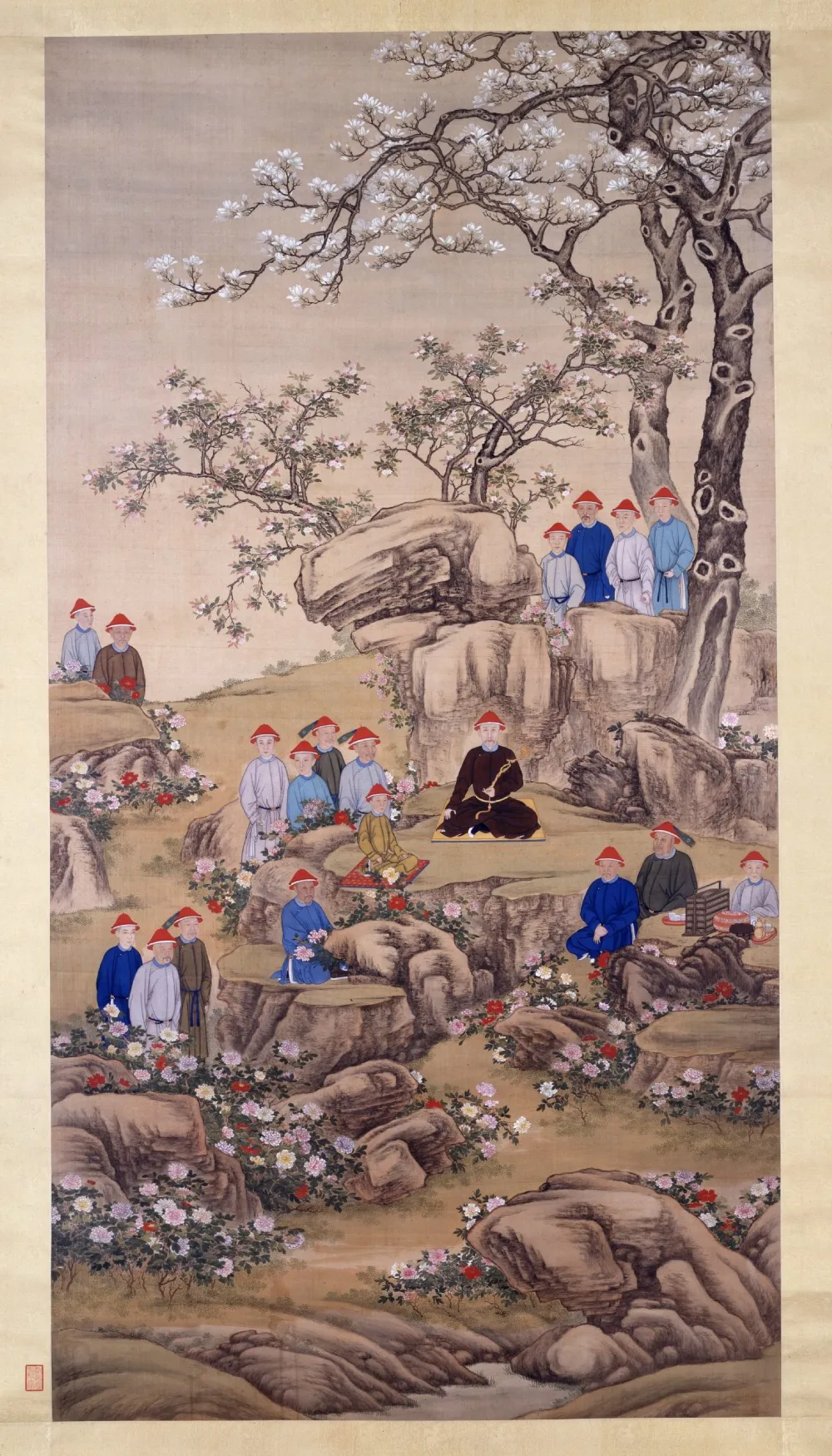

在故宫博物院的绘画收藏中,清代御容画像以表现帝后“真实”样貌、纪实人物关系、反映宫廷历史而得到社会上越来越多的关注。所谓“御容”,即帝王、后妃的容貌[1]。按内容,既有正襟危坐的朝服像,也有生活乘兴的行乐图,既有政务活动的纪实场景,又有四时游幸的巡行画面;按形式,有贴落、挂轴、手卷、画屏、书页、册页等;按材质,有纸画、绢画等;按绘画类型,则有油画、水彩等。可以说,在摄影术进入清宫以前留下的御容画像,是我们唯一可以凭借的观察清代帝王、后妃样貌的依据。在考察清中期的御容画像时,我们发现一个现象,那就是在观察不同画手描绘的同一位帝后时,我们可以得到或相同或近似的面孔。这说明,那些供职于清宫的本土画家亦或西洋画手们,都在尽力写实,用其勤勉的画笔努力留下真实的肖像。站在纪实的角度来说,御容画像显得弥足珍贵。

因循着图像记史的思路,本文试就故宫博物院藏两幅御容画像做一辨析。以清宫档案和相关宫廷史事为据,力求明确其创作时间、张贴位置、画中人物身份并画面含义和换下情况,以此钩稽一段堙灭于世的宫廷历史。

一、两幅御容画像

在故宫博物院的清宫御容画像中,有一幅编号“故00006539”被命名为《清人画弘历妃及颙琰孩提时像》(参考号“咸一160”)的竖长画像,绢本设色,为贴落形式。近年来,其出现在故宫博物院举办的展览和出版物中,也有学者专文研究[2],传播较广。随着故宫博物院文物数字化工作的推进,又有一幅编号“故00006550”被命名为《清人画颙琰主位常服像》(参考号“咸一161”)的竖长画像被笔者注意到,亦为绢本设色,贴落形式。这幅画像几乎从未出现在展览和出版物中。二图虽然在文物命名上一为弘历、一为颙琰,有明显的时代之别。但通过观察,它们在表现内容、尺幅和形式上具有无可争辩的联系。下面试就二图的画面特征做一比较。为了便于描述,《清人画弘历妃及颙琰孩提时像》因其中出现了皇子,本文称为“皇子图”;《清人画颙琰主位常服像》因其中有两主位,本文称为“二美图”。

二、“皇子图”“二美图”画面对比及空间联系

“皇子图”纵326.5厘米,横186厘米;“二美图”纵321厘米,横183厘米。虽然前者较后者高了5.5厘米、宽了3厘米,但对于高度超过三米的室内贴落来说,这个尺寸差异可以忽略不计。二图画面对比如下。

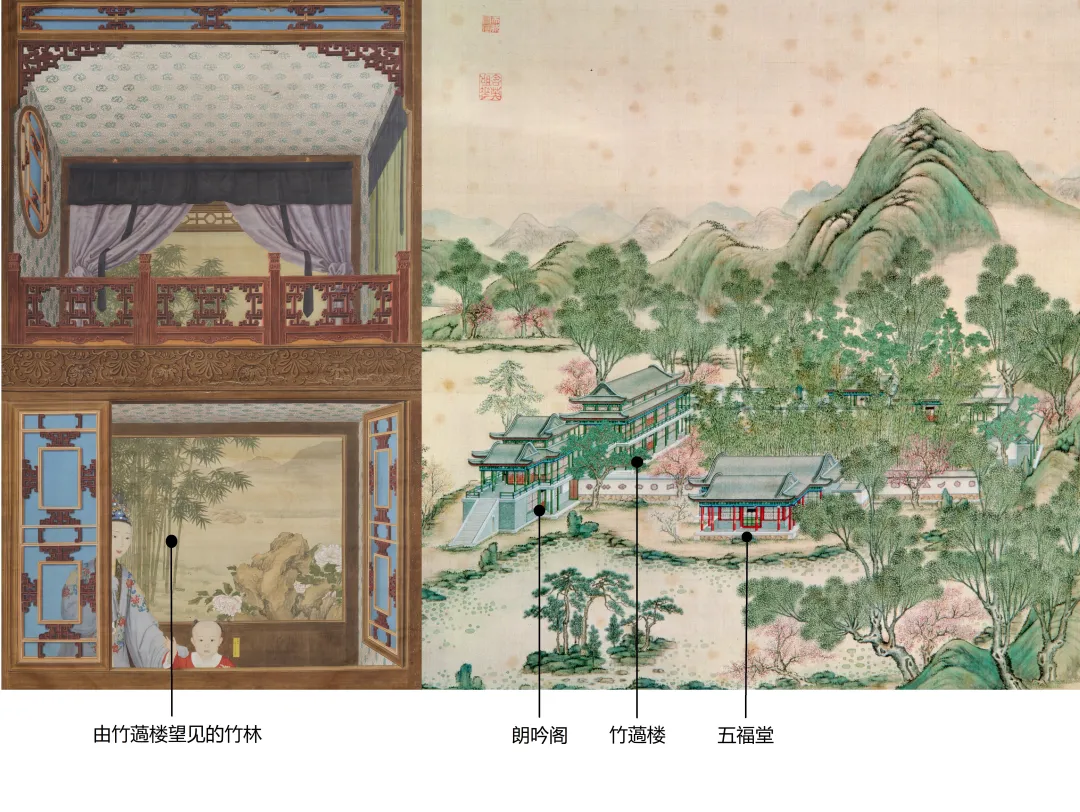

“皇子图”描绘了一处二层结构的室内空间。其仙楼开敞,扎系着紫色帐幔。仙楼左墙开圆窗,右墙开门,障以绿色门帘。一层槛窗四扇,除最左侧一扇闭合外,其余三扇开启。可见室外的竹林、叠石牡丹与山水,竹林向上延伸至仙楼外景。一着紫衣主位扶男童倚槛窗而立,男童向观者招手,位置居于画面正中,二人目光并未聚焦于一处。男童右侧贴黄签,墨书“今上御容,嘉庆二十年十二月初一日敬识”。该图背后亦贴黄签,墨书“思永斋换下”。

图1 《清人画弘历妃及颙琰孩提时像》

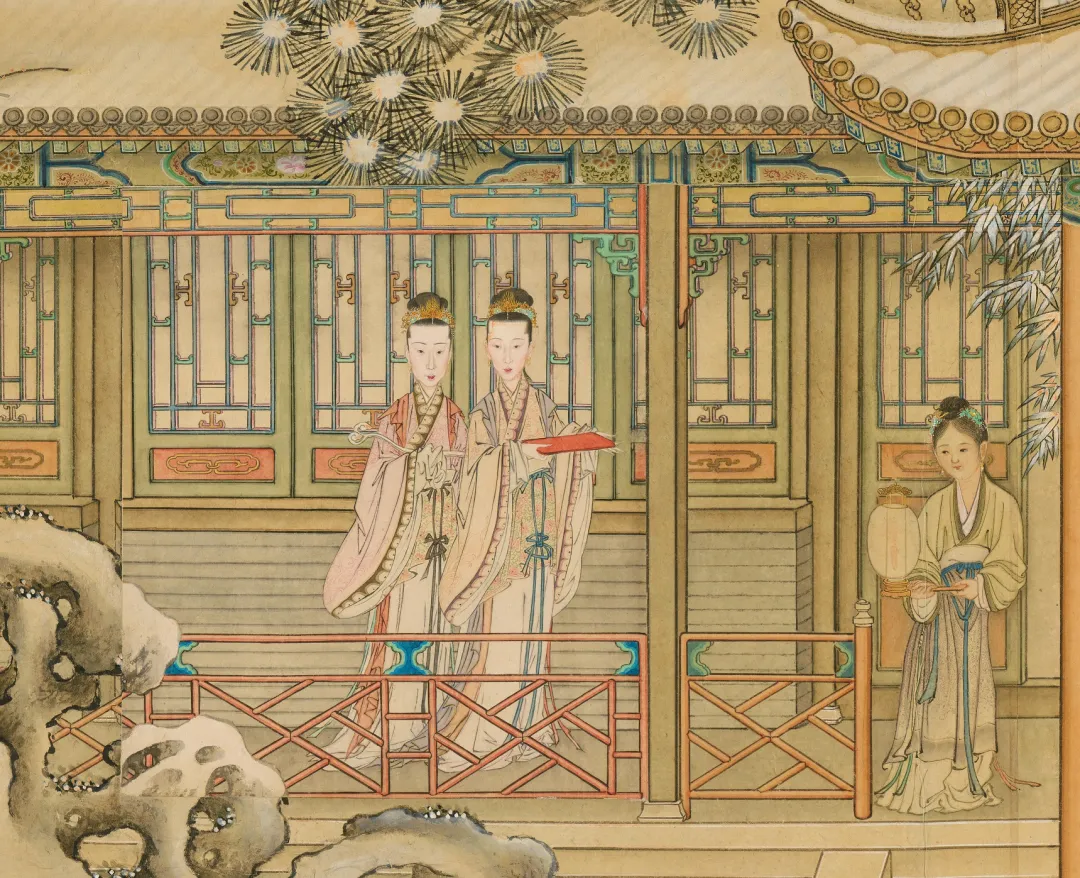

“二美图”同样描绘了一处二层结构的室内空间。仙楼画槛窗(或隔扇)四扇,作闭合状。右墙开圆窗,左墙开门,障以绿色门帘。一层槛窗四扇,左侧二扇开启,可见对面墙壁上一幅山水贴落。两中年主位并立于开启的槛窗处,二人目光与“皇子图”一致,并未聚焦于一处。

图2 《清人画颙琰主位常服像》

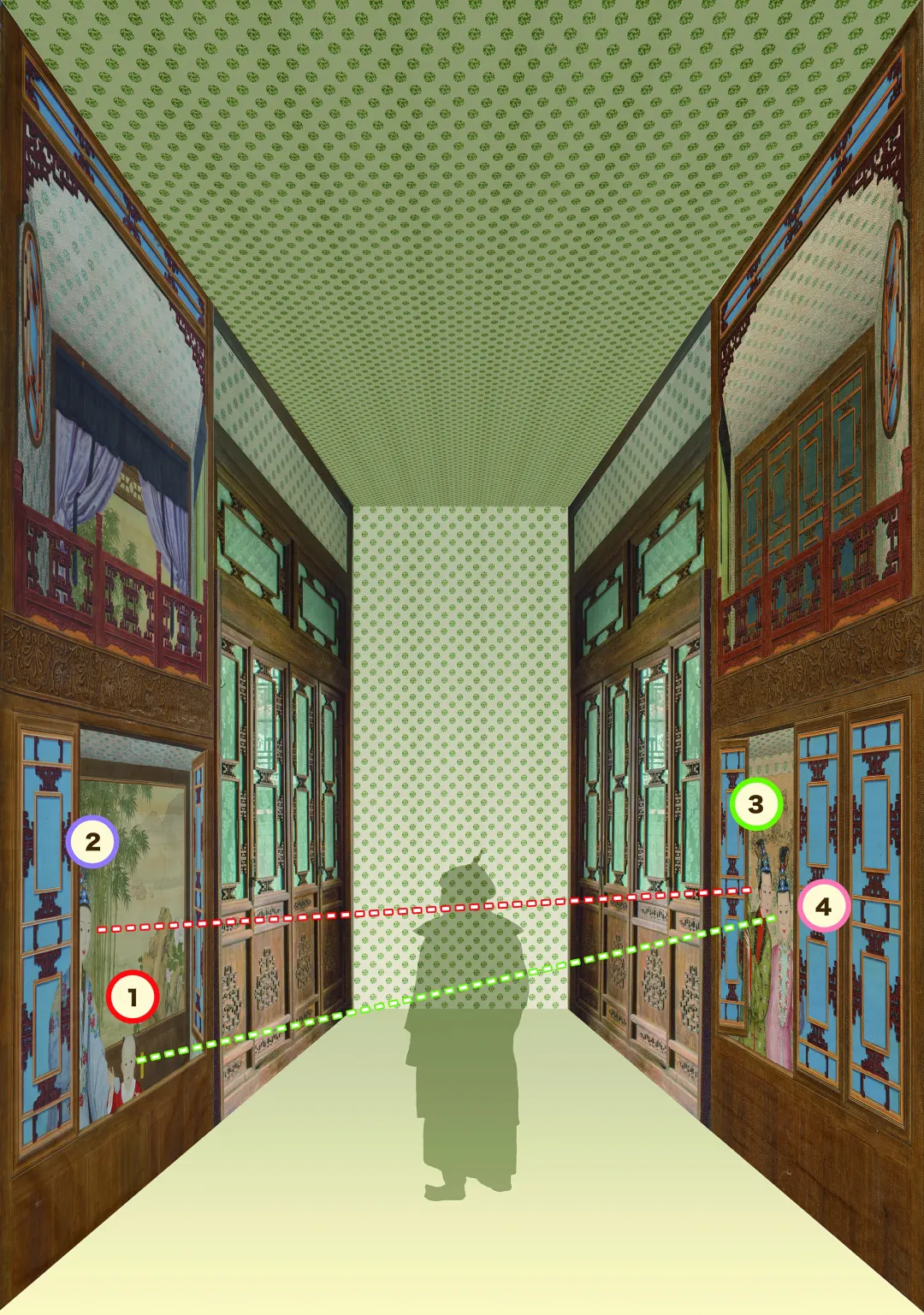

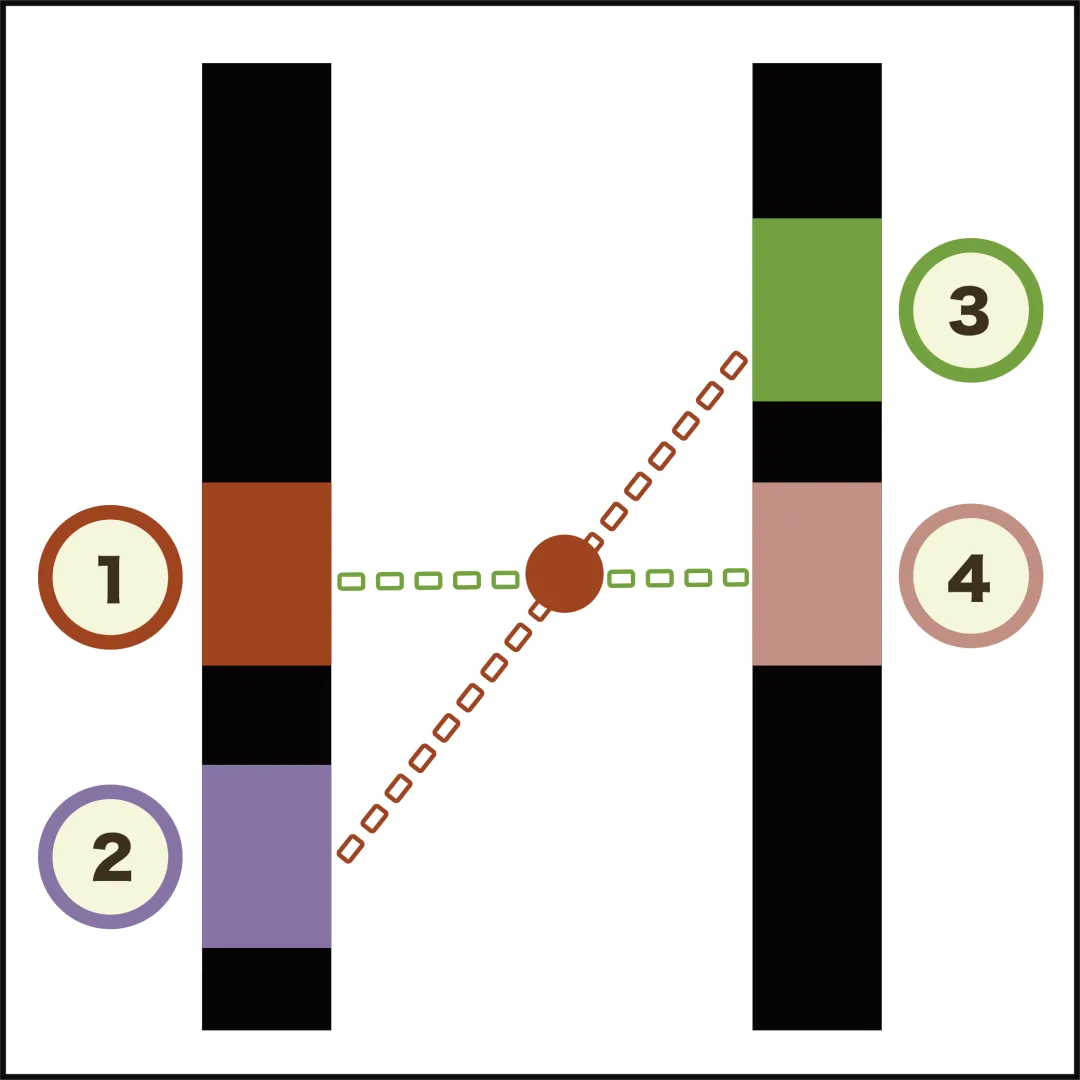

通过对画面空间和装修特征的对比,可以明显看出二图描绘了同一座建筑的内檐环境。不过,要确认它们的联系还需做进一步分析。首先,从仙楼的布置可以看出,二图的上层环境是镜像表现的,其中光源均由圆窗发出,投射到栏杆上形成明显的迎光效果;其次,相同的绿色门帘和圆窗在强调一个事实,那就是二图营造了同一观察点左右两面的视觉效果;再次,如果我们将图中四人的视线做一连线示意,那么我们会发现她(他)们看向了同一个焦点,这个焦点就是“看图人”的位置。由此三点,我们可以得出一个结论,那就是二图以贴落形式的最初张贴位置是相对的,它们为“看图人”塑造了一个虚幻的环境,两幅分开贴落的画面因为“看图人”的环视实现了“无缝衔接”。通过“皇子图”背后黄签可知,该图的张贴位置是长春园思永斋,“二美图”亦当张贴于此,与“皇子图”相对。所以,二图的关系说明了《清人画颙琰主位常服像》的定名并不准确。

图3 “皇子图”“二美图”人物视线焦点示意1 (陈晨制图)

图3 “皇子图”“二美图”人物视线焦点示意2(陈晨制图)

那么,二图是何时创作的?被张贴在思永斋的什么位置?画中为何人?表达了怎样的含义?这些问题环环相扣,要解决它们,需要依据清宫档案并结合宫廷历史作出具体分析。

三、“皇子图”“二美图”的创作时间、作者与张贴位置

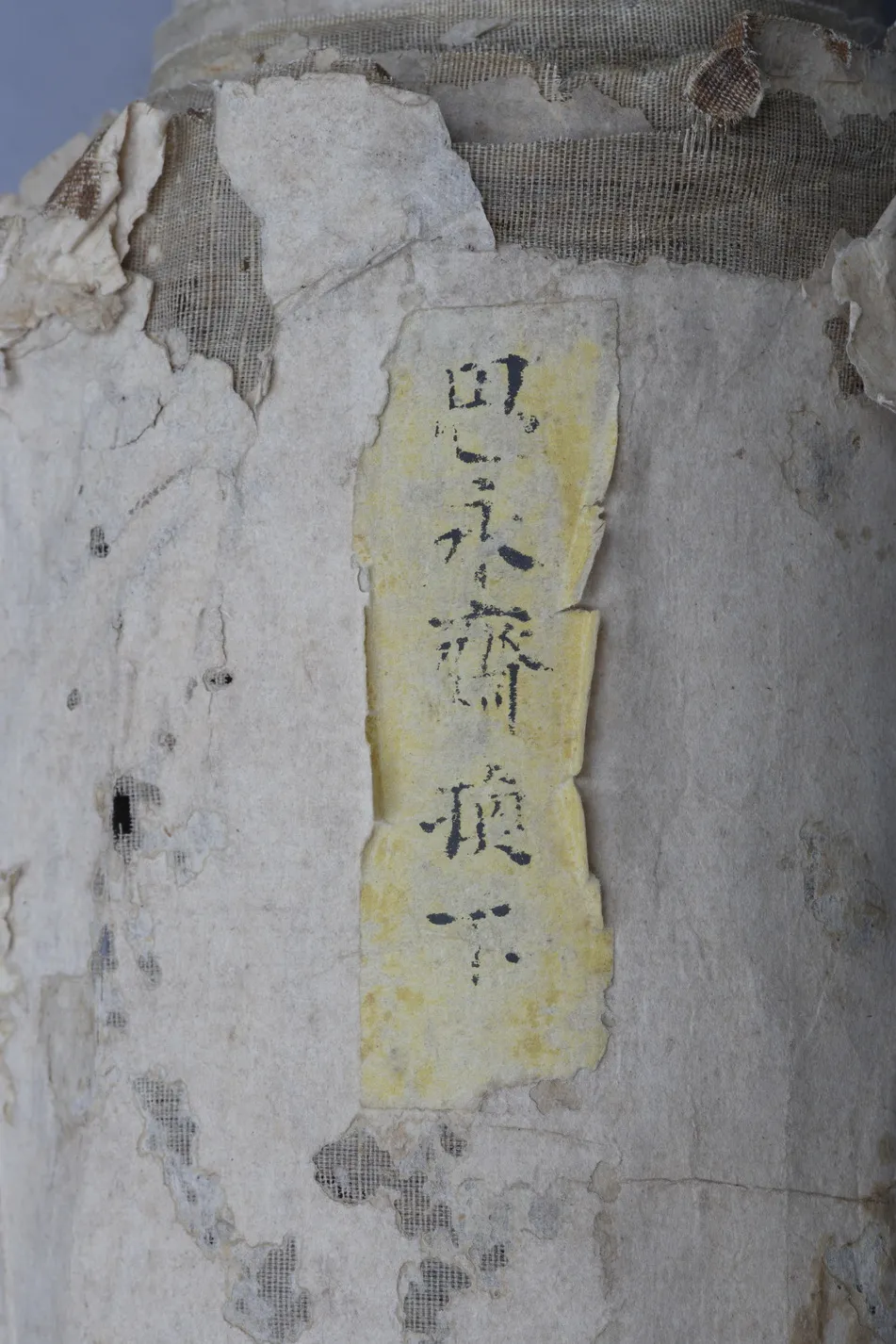

无疑,“皇子图”上的两张黄签是解决上述问题的钥匙。皇子右侧黄签墨书“今上御容,嘉庆二十年十二月初一日敬识”明示了图上皇子的身份——永琰,也就是乾隆帝第十五子,后来的嘉庆帝。从永琰的年龄特征判断,此图绘于18世纪60年代无疑[3]。不过要确定本图创作的具体时间,还需另外一把钥匙——背后黄签。

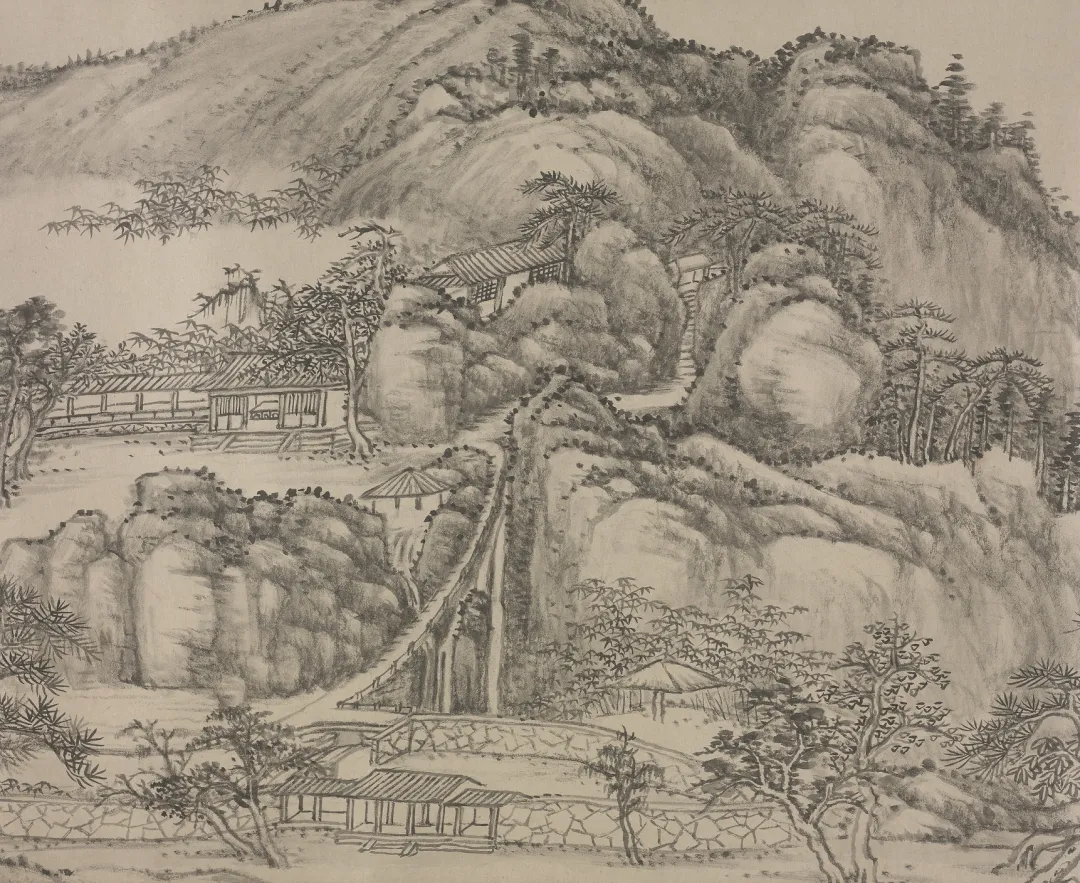

“皇子图”背后黄签墨书“思永斋换下”,这条线索极为重要,它为我们指明了该图的张贴位置——思永斋。这里是乾隆帝在乾隆十一年前后[4]于长春园兴建的一座园中园。检索清宫档案不难发现,这座园中园终乾隆一朝得到了不断的葺治。尤其在乾隆二十七年以后,对它的扩建和装修达到了高潮。期间,在施工中广泛使用南方工艺的同时,大量绘画作品作为装修贴落或装饰陈设出现在思永斋内外。见诸姓名的画手,根据出现在档案的顺序,就有徐扬、王炳、陆遵书、金廷标、王致诚、王幼学、钱维城、王儒学、黄明询、朱宪章、郎世宁、方琮、董邦达、袁瑛、杨大章等,可谓中西合璧,众星云集,足见宫廷对此处的重视。这期间,在思永斋留下的众多关于装饰绘画的档案中,有三条值得关注。

图4 《清人画弘历妃及颙琰孩提时像》背后黄签

图5 思永斋建筑群复原图(引自白日新教授绘制《圆明长春绮春三园图》)

其一:

(乾隆二十七年十二月)二十五日接得员外郎安泰、李文照押帖一件,内开本月初九日太监如意传旨:思永斋西间楼梯上拉门一道,面东着王致诚画美人、面西着王幼学书格一张,照九洲清晏画格一样,钦此。[5]

其二:

(乾隆二十八年三月)十八日接得员外郎安泰、李文照押帖一件,内开二月十八日太监如意传旨:思永斋东暖阁东西墙二面著王致诚、王幼学等合通景绢画,钦此。[6]

其三:

(乾隆三十年七月)十九日接得郎中德魁、员外郎安泰押帖,内开七月初七日太监胡世杰传旨:思永斋殿内西稍间东西墙著于士烈画线法画二幅,人物著金廷标画画,钦此。[7]

此三条档案均记录了乾隆帝命人在思永斋进行装饰绘画的旨意,并且所画均为两幅。那么哪一条与“皇子图”“二美图”有关呢?我们分别辨析。

二十七年档案所述绘画地点在思永斋西间楼梯拉门的东西两面,王致诚画东面美人,王幼学画西面书格。因为楼梯位于思永斋西间,其拉门东面自然是朝向思永斋明间一侧,其上画美人意在实现“迎人入内”的效果;拉门西面朝向思永斋西间室内,故而以书格作为室内虚幻的装饰,此类画中书格至今仍能在紫禁城颐和轩见到。不过,从拉门较小的尺寸和所画内容就可判断此档案与“皇子图”“二美图”无涉。

再看三十年档案,其绘画地点在思永斋西梢间东西墙,于世烈、金廷标二人合笔完成。谕旨中“线法画二幅”强调了两幅画面均符合透视效果[8],这与“皇子图”“二美图”的画面表现相吻合。在思永斋西梢间东西墙进行装饰绘画,其尺寸较之西间楼梯拉门自然高大了不少。那么我们能否就此认定此二幅“线法画”即为“皇子图”“二美图”呢?答案也是否定的,原因有二。第一,金廷标在画史上虽然以人物见长,但从现存其独立创作的绘画作品中,对于人物面部的写画特征与“皇子图”“二美图”对比差别甚大,无法形成风格联系。第二,此条档案形成时间为乾隆三十年七月,按照一般通景大画动辄几个月的绘制时间推算,“皇子图”完成时,永琰当已超过五岁,与画面所示年龄特征不符。

最后,我们看二十八年档案。其绘画地点在思永斋东暖阁东西墙,由王致诚、王幼学合笔完成。“通景绢画”的表述一说绘画类型为“通景”,一说使用材料为绢画,这与“皇子图”“二美图”的通景画特征和使用材料完全相符。二图完成时永琰大约三岁,较之三十年档案推测的五岁年龄更为符合。更为重要的是,“皇子图”“二美图”上人物的面部特征具有明显的立体效果,其肌肉的解剖比例合乎实际;其他如槛窗、窗框、栏杆、夔龙牙子等的局部表现和对整体空间的塑造完全符合透视原理。故此,较之金廷标、于世烈,此二幅为传教士画家王致诚与王幼学等人合笔创作的可能性更大。

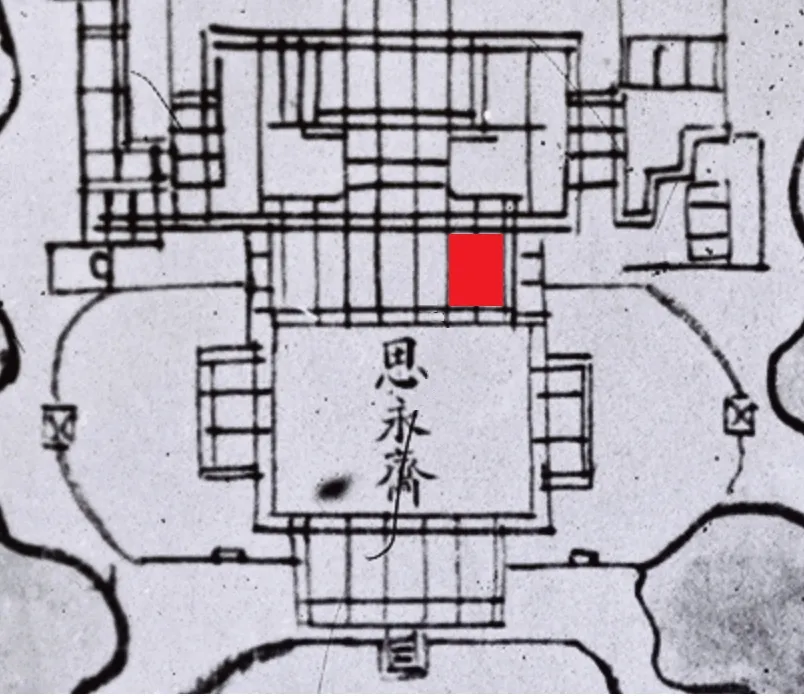

笔者据此推测,“皇子图”“二美图”的成图时间当在乾隆二十八年二月以后的某一时间,作者为王致诚、王幼学等人。其被张贴的位置在长春园思永斋东暖阁东西墙上,二图相对张贴。根据图上仙楼栏杆的迎光效果判断,圆窗应位于南侧也就是朝阳位置。所以“皇子图”被张贴在东暖阁西墙,“二美图”在东暖阁东墙。当“观察者”走进思永斋东暖阁,东西墙上的两幅御容贴落就为其营造出一个虚幻的环境,这个环境被定格在三位妃嫔和一位皇子的注视之下。

图6 “皇子图”“二美图”在思永斋位置示意图 (清宫样式房绘《圆明园长春园绮春园三园地盘河道全图》局部)

四、“皇子图”“二美图”人物考证

首先,据“皇子图”上黄签所示,二图四人中,永琰的身份是毋庸辨析的。其次,“皇子图”的参考号为“咸一160”,这是1929年点查故宫物品时,赋予该图的千字文编号。其中“咸”字对应的点查地点为寿皇殿内“硬木雕龙大立柜”。查《故宫物品点查报告》第六编第一册卷一“寿皇殿”目次下,“咸一160”的对应名称为《庆恭皇贵妃容及嘉庆御容》。但今日该图的文物名称被定为《清人画弘历妃及颙琰孩提时像》,“庆恭皇贵妃”变成了“弘历妃”,不知何故。“二美图”参考号“咸一161”在《故宫物品点查报告》中的名称为《嘉庆主位容》,也不能明确身份信息。故此,对二图中的三主位有必要做一考证。她们是谁?为何会被写真图上?这其中可能隐藏着乾隆后宫的某些秘密。

据前述,“皇子图”创作于乾隆二十八年二月以后,其时永琰年约三岁,旁边扶携之人的身份定与永琰有着密切关联。我们首先想到他的两位母亲——生母令贵妃和养母庆妃[9]。细察二图,可在三主位凤钿的凤凰形态和钿花繁密程度上识别出等级差异。绿衣主位最高,她的站位也最靠前。其余两主位凤钿等级相同,低于绿衣主位。在明确这一点后,我们初步认定绿衣主位为永琰的生母令贵妃魏佳氏,紫衣主位为其养母庆妃陆氏。据此,再以多个版本的《孝仪皇后朝服像》和《心写治平图》中令妃、庆嫔[10]肖像对勘绿衣和紫衣主位,她们五官特征的某些同一性可作为勘定二人身份的证据。

图7 三主位头饰对比1

图7 三主位头饰对比2

关于令贵妃,在此试举一例。不同时期的魏佳氏画像均表现了其明显的“嘴部前突”特征。细校起来,如果说某些《孝仪皇后朝服像》是其在乾隆四十年薨逝后宫廷为祭祀绘制的摹本而降低了参考价值,那么创作于乾隆三十六年的《崇庆皇太后八旬万寿图》上,那位业已为学界勘为令贵妃[11]的人,她“嘴部前突”的特征与“二美图”上的绿衣主位显然也是吻合的。

图8 《清人画孝仪纯皇后朝服像》(故00006519)

图9 《清人画孝仪纯皇后朝服像》(故00006521)

图10 《清人画孝仪纯皇后朝服像》(故00006522)

图11 《清人画孝仪纯皇后朝服像》(故00006523)

图12 《心写治平图》令妃像(实为令嫔)

关于庆妃,也举一例。“皇子图”所绘室内二层格局和室外竹林、叠石牡丹共同营造的空间特征,与圆明园天然图画竹薖楼毫无二致,这是否暗示了永琰幼时曾被赐居圆明园五福堂[12](竹薖楼毗邻五福堂)的经历。作为养母,刚刚册封为妃的陆氏亦当同永琰生活于此[13]。画面上出现她(他)们共同的生活场景,当是紫衣主位勘为庆妃陆氏的一个旁证。

图13 《崇庆皇太后八旬万寿图》中的令贵妃

图14 《心写治平图》庆嫔像

图15 “皇子图”与圆明园天然图画空间对应示意

那么,“二美图”上与庆妃所戴凤钿等级相同的粉衣主位又是何人呢?我们再看乾隆二十八年前后皇帝的后宫情况。此时,后宫主位大致的排序为皇后、令贵妃、愉妃、舒妃、庆妃、颖妃、忻嫔、豫嫔、慎嫔、容嫔、婉嫔,嫔以下不计[14]。其中与庆妃平级之人只有愉妃、舒妃、颖妃三人[15]。愉妃生于康熙五十三年,此时年近50岁,与图上年貌不符,故可排除。舒妃35岁、颖妃32岁,与图上年貌相符。对比《心写治平图》中舒妃、颖嫔的五官特征,粉衣主位为颖妃的可能性更大。再结合宫廷史,颖妃与令贵妃、庆妃二人有着极为密切的互动。首先,颖妃与庆妃的晋升时间完全相同,她们在乾隆十六年六月初八同日封嫔,乾隆二十四年十二月十八又同日晋妃,令妃则于同日晋贵妃;其次,颖妃日后还是乾隆帝第十七子永璘的养母[16],其生母不是别人,正是令贵妃。由此二点,即知颖妃与令贵妃、庆妃关系之密切。故此,粉衣主位当勘为颖妃巴林氏。

图16 《心写治平图》颖嫔像

图17 《心写治平图》舒妃像

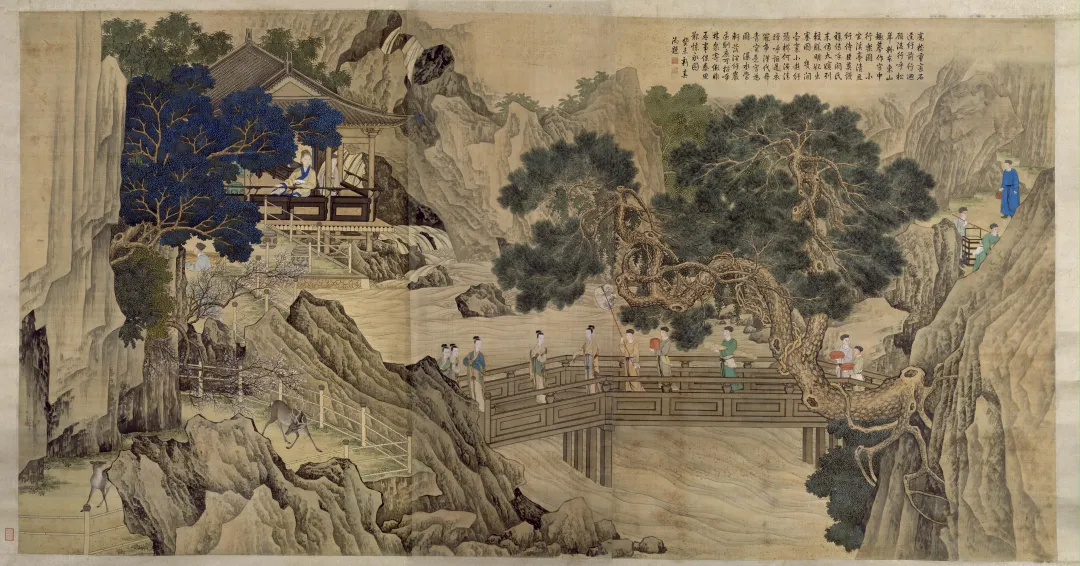

不过行文至此,我们遗漏了一人,就是皇后[17]。那么“二美图”上佩戴高等级凤钿的绿衣主位是否有为皇后的可能呢?如果此人为皇后,那么前文所勘紫衣和粉衣主位的身份就有被颠覆的可能。照常理,皇后尚在,描绘多位后宫同时出现的画面应当有其位置,如《心写治平图》《塞宴四事图》《乾隆帝宫中行乐图》。但是,关于这位皇后,乾隆三十年闰二月十八日在杭州发生的“断发事件”,促使乾隆帝将她在宫廷绘画中的形象悉数“抹去”了[18]。前述《心写治平图》《塞宴四事图》《乾隆帝宫中行乐图》上,这位皇后出现的位置均发生了改动。其中《心写治平图》的皇后(时为娴妃)被裁切删去,《乾隆帝宫中行乐图》的皇后被裁切替换,《塞宴四事图》的皇后被面部涂改。近年来,笔者在同样也出现过皇后(孝贤皇后)的《弘历古装行乐图》上再次发现了对画中人进行改动的情况。那就是站在孝贤皇后左侧游廊中的两位主位竟然是贴补上去的,其贴补之下的原始画面上,推测会有皇后(时为娴妃或娴贵妃)的身影。综上,宫中表现乾隆帝第二任皇后御容的画像应当不会毫无改动地出现在墙面贴落中。我们再看“二美图”绿衣主位的画面状态,既无涂改,也无裁切替换,更无贴补,这说明“二美图”保持了乾隆二十八年创作时的原状。故此,我们排除了皇后出现在画中的可能。

图18 《塞宴四事图》中皇后被面部涂改

图19 《乾隆帝宫中行乐图》中皇后被裁切替换1

图19 《乾隆帝宫中行乐图》中皇后被裁切替换2

图20 《弘历古装行乐图》中皇后被贴补为其他后妃

至此,图上人物得以明晰,庆妃携永琰出现在思永斋东暖阁西墙“皇子图”上;颖妃伴令贵妃出现在思永斋东暖阁东墙“二美图”上。

五、“皇子图”“二美图”图像含义试析

乾隆时代的宫廷绘画,留下了许多表现战争、归顺、庆功、治河、筵宴、巡行的画面,它们记录了重大事件的发生,被渲染上浓厚的政治色彩。不过,这一时期还有一些作品,画家用同样纪实的笔法,在写实帝王、后妃御容的同时,将建筑环境、装修陈设、风俗习惯,甚至是人物关系和思想情怀细致入画,为我们了解宫廷历史提供了珍贵的形象素材。“皇子图”“二美图”就是这些绘画中一对鲜活的例子。下面试就其画面含义做一分析。

1.“思永”情怀的具象表达

二图张贴的思永斋,是长春园的重要区域。乾隆帝自述兴建这里的目的是“以备归政后颐养所居”,这就和长春园的创建缘由完全一致。“思永”二字,语出《虞书·皋陶谟》“慎厥身修思永”。以之题名,寄寓了皇帝怎样的思想情怀呢?我们首先看他于四十七年所作之《思永斋》[19]:

思永著虞书,细绎具二义。

一曰永修身,一曰永后世。

五帝官天下,修身一已备。

三王家天下,后世应并计。

一修已为艰,并永任尤萃。

思之益凛然,于斋敢安恣。

在这里,“思永”二字被皇帝解释为“永修身”“永后世”。践行此六字,当可比肩五帝三王。这是乾隆帝内圣外王思想在思永斋中的流露。三年后,其又至思永斋,作《思永斋有咏》[20]:

壬寅咏思永,申言有二义。

其义已畅明,兹不复辞赘。

兹之咏思永,用为娱老备。

建立廿余年,兹近十年计。(诗注:思永斋在长春园内,建立二十余年。在宁寿宫落成之先,均以备归政后颐养所居。兹自乙巳春至乙卯归政,屈指十年。惟期仰承天贶,得如初愿,庶克协思永之义耳。)

永者日以近,足知老将至。

设果得如愿,额手钦天赐。

在皇帝看来,漫长的帝王生涯是其一生“永修身”的结果,如果十年后真能得偿所愿而归政授玺,那么“永后世”的目的自然就会实现,以全符“思永”之意。所以说,“思永”之名,寄寓了乾隆帝修身律己、垂范后世的思想情怀。

我们回到“皇子图”“二美图”。图上令贵妃、庆妃、颖妃的出现,在纪实乾隆帝后宫的同时,何尝不是对《礼记》中天子立后宫“以听天下之内治,以明章妇顺,故天下内和而家理”[21]之理想境界的再现。其画面含义与《万树园赐宴图》《紫光阁赐宴图》等表现天子立公卿“以听天下之外治,以明章天下之男教,故外和而国治”[22]的画面含义形成了完美的对应。只有内外修治,阴阳调和,则“教顺成俗,外内和顺,国家理治,此之谓盛德”[23]。盛德,应当是乾隆帝心中修身律己、垂范后世的“思永”情怀之最高境界。所以说,“皇子图”“二美图”是对乾隆帝“思永”情怀的具象表达。日后,在同样为归政养老而修建的宁寿宫里,那些一再出现的后妃、皇子、公主遣兴宫廷的画面,无一不延续了皇帝的这种“思永”情怀。而当老年乾隆帝站在思永斋或宁寿宫里,面对画面上那些或逝去或老去的身影时,“永者日以近,足知老将至”的怅然,当是对他“思永”情怀的另一个注解。

2.南巡记忆的情境触发

检索造办处档案即可发现,宫廷对思永斋的大规模改扩建在乾隆帝第二次南巡以后,至第三次南巡达到高潮,此时正是“皇子图”“二美图”创作和张贴的时间。

乾隆帝一生六次南巡江浙,用他自己的话说“南巡之事,莫大于河工”[24],就是说南巡最大的目的是治河。每次南巡,皇帝必至河工、海塘现场,“筹度咨诹,得宜而后行”[25]。毋庸置疑,我们应当肯定乾隆帝在南巡过程中定清口水志、开陶庄引河、筑鱼鳞石塘等等的历史功绩。不过,那些因皇帝的流连而被仿建到北方的园林景致,还有动辄被拆卸运京的南方建筑名品,更有对南方从材料到工艺再到工匠的全面摹仿,这些伴生的“南巡结果”同样不可忽视。当然,在乾隆帝看来,如此不厌其烦地“移天缩地”,尚有一个理由可以因借,那就是“吾之意,不在千里外之湖光山色应接目前,而在两浙间之吏治民依来往胸中矣。”[26]

乾隆二十二三年间,乾隆帝在思永斋东之别院,模仿杭州汪氏别业“叠石成峰”“范锡为宇”“激水作瀑”而成小有天园。在此前后,思永斋所在的长春园南湖一线,由西向东陆续增建了蒨园、如园、鉴园三座园中园,它们分别摹仿了瓜州锦春园、南京瞻园和扬州趣园[27]。如果再联系到北湖摹仿苏州狮子林的同名园林和天平山高义园的宝相寺,那么整座长春园就是一座乾隆帝移植江南的记忆场域。一处处他曾经“为之流连,为之倚吟”的南国胜景,在他末次南巡回銮之后,仍能够使他徜徉于千里之外的湖光山色之间,南巡的记忆便由此触发。

那么,思永斋中的“皇子图”“二美图”能否触发皇帝的南巡记忆呢?答案是肯定的。首先,二图表现的内檐场景,诸如隔扇、槛窗、仙楼圆窗、栏杆等,无可争辩地代表了南方室内装修的工艺特征。尤其是那扇极富江南特色的仙楼圆窗,至今仍可在阅是楼东稍间竹院的南式装修中找到相似的例子。其次,“二美图”两主位身后的山水贴落,绝不是随意出现的。画中有泉水从山间喷薄而出,形成一条飞瀑,近处安排一座方亭与数间茅屋,整幅画面强调了“观瀑”“听雪”的意境。如果以之与张宗苍《寒山千尺雪图》上令乾隆帝魂牵梦绕了半个世纪的千尺雪[28]构图相较,赵宧光寒山旧迹宛在眼前!如此“画中画”情境,怎能不触发皇帝的南巡记忆?

图21 阅是楼东稍间竹院槛窗

图22 张宗苍《寒山千尺雪图》(听雪阁、千尺雪部分)

3.挑战“秘储”的象征隐喻

从雍正朝开始,所谓的“秘密建储”被引为皇权嗣位的家法被严格执行。乾隆帝在乾隆九年嫡子永琏夭折后,直到乾隆三十八年才“敬以所定嗣位皇子之名祷于上帝,并于盛京恭谒祖陵时敬告太祖、太宗”[29],此名即皇十五子永琰之名。不过,将永琰明宣为储君则要再过二十二年。

令人不解的是,如此严格执行“秘密建储”家法的乾隆帝,为何将永琰画于“皇子图”上进而张贴在思永斋内?遍查存世乾隆朝宫廷绘画,诸如几种《岁朝行乐图》《弘历雪景行乐图》《弘历古装行乐图》《万国来朝图》《崇庆皇太后八旬万寿图》等出现过皇子形象的作品,它们都有一个明显的特征,就是这些皇子都不是单独出现的,并且都没有在画面上留下明确的身份信息,唯有“皇子图”例外。在其成图的乾隆二十八年,尚有永珹、永琪、永瑢、永璇、永瑆、永璂、永琰和皇十六子共八位皇子在世,如此旗帜鲜明地将永琰一人画在思永斋的贴落上,岂不有泄露天机之嫌?

需要指出的是,墨书“今上御容,嘉庆二十年十二月初一日敬识”的黄签,是在乾隆帝已经故去十六年后才被人贴上。也就是说,终乾隆一朝,也许除乾隆帝和画中人外,并没有多少人知道上面所画为谁。是否有这样的可能,如果不是永琰嗣位,那么在乾隆六十年尚健在的永璇、永瑆和永璘三人之一,也会在继承皇位后在我们今天看到的上述皇子出现的画面上将自己的名字以黄签贴在相应位置上。即便如此,只此一位皇子出现的画像,在乾隆朝是绝无仅有的,永琰出现在“皇子图”上,可能另有原因。

众所周知,乾隆帝有着强烈的立嫡情结。孝贤皇后所出的两位皇子先后被属意,无奈他们均不得永年。“皇子图”成图的乾隆二十八年,第二任皇后那拉氏和其子皇十二子永璂尚在,但乾隆帝并没有表现出对这位继起嫡子的青睐。反而是令贵妃在乾隆三十年闰二月皇后剪发以后,成为了事实上统摄后宫的“准皇后”,永琰也就顺理成章地成为了事实上的“准嫡子”,那么他的形象出现在“皇子图”上似乎可以理解。其实,在“秘密建储”背景下,单独出现一位皇子的画像有例可循,但不是在乾隆朝。在编号为“故00006435”的《清人画胤禛行乐图》上,坐于雍正帝旁的皇子一般被认为是弘历,首创“秘密建储”的雍正帝竟然也在宫廷绘画中泄露了天机。也许,乾隆帝在“皇子图”上这位三岁小童身上看到了自己儿时的影子。所以,我们发现紧靠永琰身后的那朵壮硕的牡丹花“垂怜”了他。牡丹,对乾隆帝来说有着特殊含义。康熙六十一年三月二十五日[30],康熙帝来到胤禛的圆明园赏牡丹,前者“慈颜有怿”[31],胤禛即以弘历之名相报。所以就有了康熙、雍正、乾隆三帝牡丹台聚首的一段佳话,弘历也由此被康熙帝抚育宫中。实际上,“垂怜”永琰的这丛牡丹花并不是凭空出现的。前文分析了“皇子图”描绘的场景暗示了永琰幼时居住的圆明园天然图画,而历史上三帝聚首的牡丹台就位于镂月开云,与天然图画仅一水之隔。明乎此,“皇子图”的象征隐喻也就不言自明了。

图23 《清人画胤禛行乐图》局部

图23 《清人画胤禛行乐图》局部

六、“皇子图”“二美图”的换下时间与定名存疑

乾隆二十八年“皇子图”“二美图”创作完成后,被张贴在思永斋东暖阁东西墙上。嘉庆二十年十二月初一日,有人将当时永琰的身份信息书黄签于“皇子图”上。再据背后黄签,宫廷曾将此图从思永斋换下。照常理,“二美图”亦当一同换下,虽然具体时间并未注明,但我们可以根据同时期其他御容画像的已知换下时间。

据不完全统计,故宫博物院保存的乾隆朝御容画像中,至少有九幅在黄签上标注了换下时间,见下表:

表1:故宫博物院藏乾隆朝御容画像“换下情况”一览表:

表中所列九幅御容画像无一例外均由圆明园和长春园换下。除《弘历射鹿图》《颙琰古装行乐图》(应为弘历)因文字缺失外,其他七幅的换下时间均指向了嘉庆六年二月。这其中,紫碧山房、双鹤斋、接秀山房和思永斋是皇帝时常临幸的园中园;御兰芬在康雍乾三帝聚首的镂月开云;富春楼位于皇帝处理政务的勤政亲贤;奉三无私则在寝宫九州清晏一区。这些散布园中的乾隆帝及其妃嫔的御容画像被集中换下,当出自嘉庆帝的旨意。乾隆帝驾崩于嘉庆四年正月,六年二月正是大丧持服二十七个月的最后两月,虽然释服之日将至,但仍属未满。此时换下前朝御容,应是为嘉庆帝在六年三月持服期满后,于四月首次以大权独揽的皇帝身份驻跸圆明园而做的准备。“皇子图”“二美图”很可能在此期间被一并换下,恭藏于寿皇殿中。不过,嘉庆六年二月的时间节点是值得揣摩的。这些御容画像缘何不在乾隆帝驾崩后就被立刻换下?为什么要等待二十六个月之久?是因为宫中成例吗?如果不是成例,那么又为什么不待持服期满时再换下,而是提前了一个多月?这背后是否可以看出嘉庆帝某种急切的心态?这种心态与他在众多谕旨和御制诗中表现出的对于乃父强烈的哀思之情、孺慕之情显得格格不入。不过,这仅仅是一个推测,有待日后进一步分析。

根据二图参考号,“皇子图”“二美图”在1929年编订《故宫物品点查报告》时,曾被定为《庆恭皇贵妃容及嘉庆御容》《嘉庆主位容》之名。在前述人物考证一节,虽然确定了“皇子图”上庆妃的身份与《故宫物品点查报告》所录名称相符,但与同书将“二美图”定为《嘉庆主位容》之名仍有龃龉。本文既然将“二美图”勘为与“皇子图”在长春园思永斋相对张贴的同时代作品,其各方面特征就无法与嘉庆时代形成关联,产生这种龃龉的原因有待日后专文作解。至于今日将“皇子图”由《庆恭皇贵妃容及嘉庆御容》改为《清人画弘历妃及颙琰孩提时像》,其背后原因亦值得探究。

七、结论

综上所述,“皇子图”“二美图”是乾隆帝葺治长春园期间,命宫廷画师王致诚、王幼学等人创作的御容画像。在乾隆二十八年二月以后,以贴落形式张贴于长春园思永斋东暖阁东西墙上。根据图中人物的头饰等级并结合其他御容画像,同时参考乾隆二十八年前后宫廷史事,“皇子图”永琰身旁主位被勘为庆妃;“二美图”两主位一为令贵妃,一为颖妃。通过对二图画面的观察和分析,它们在将乾隆帝“思永”情怀充分表达的同时,被深深地烙上南巡的记忆。与此同时,“皇子图”中永琰形象的出现,对乾隆帝严守“秘密建储”家法提出了挑战。这一点可为日后“乾隆帝建储研究”提供一个崭新的思路。最后,通过同时期多幅御容画像的换下时间,二图由室内贴落变为寿皇殿尊藏的时间被推测为嘉庆帝释服前两月,也就是嘉庆六年二月,这一时间是值得玩味的。

图24 长春园思永斋遗址鸟瞰(马智新摄)

图25 长春园思永斋遗址现状(马智新摄)

当然,本文对“皇子图”“二美图”的辨析尚有缺陷,那就是关于二图的档案史料仍有进一步挖掘的空间。随着国家档案整理和公开的推进,可能日后厘定二图各方面信息的证据会被不断发现。所以,本文对二图的辨析尚有进一步修正的必要。此外,御容画像属于肖像画的范畴,各家对御容的识读、对比、分析、定义难免见仁见智,流于主观。这需要与学界同仁共同把握,斟酌损益,才能得出中肯的答案。

致谢:本文的撰写得到了故宫博物院研究馆员汪亓,北京建筑大学建筑设计研究院高级建筑师熊炜的大力支持,在此谨致以深深的谢意。

——————————

注释:

[1] 清宫对帝王、后妃画像的称呼,有“圣容”“御容”“喜容”多种,常见“圣容”“御容”,但又有混用。例如,故宫博物院图书馆藏《寿皇殿恭悬恭收圣容大建三十日小建二十九日准册》,虽然题名为“圣容”,但帝后均作“御容”,妃嫔作“喜容”;同馆藏《寿皇殿恭藏圣容黄册》,皇帝作“圣容”,后妃作“御容”;中国第一历史档案馆藏《寿皇殿供像册》,帝后均作“御容”,妃嫔作“喜容”。再查造办处档案,对帝后画像亦存在较为普遍的“圣容”“御容”混用现象,以“御容”为多。可见,清宫对这些画像的称呼没有严格的制度约束,本文从“御容”称呼。

[2] 许静:《由一幅嘉庆童年画像谈起》,《紫禁城》2009年第12期,页44-47。

[3] 永琰生于乾隆二十五年十月初六。

[4] 目前已公开的档案首见“思永斋”之名,在乾隆十一年六月初三日,“太监张国祥来说:首领文旦交御笔白笺纸翠交轩匾文一张……思永斋匾文一张……”,转年八月初十日“催总六达子、拜唐阿强湧将做得翠交轩等各式彩油匾二十二面俱持赴东园挂讫。”中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆编:《清宫内务府造办处档案总汇》第14册,页521,人民出版社,2005年。但乾隆帝在乾隆五十年御制《思永斋有咏》诗注中,说思永斋“建立二十余年”,与乾隆十一年书匾、十二年挂匾的档案记载矛盾。这当与日后因皇帝的南巡而对思永斋进行大规模改扩建有关。

[5] 中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆编:《清宫内务府造办处档案总汇》第27册,页232,人民出版社,2005年。

[6] 中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆编:《清宫内务府造办处档案总汇》第28册,页52,人民出版社,2005年。

[7] 中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆编:《清宫内务府造办处档案总汇》第29册,页528,人民出版社,2005年。

[8] 关于“线法画”和后面提到的“通景画”,前辈学者已有专文、专著论述。参见聂崇正《“线法画”小考》,《故宫博物院院刊》1982年第3期,页85-88;聂卉《清宫通景线法画探析》,《故宫博物院院刊》2005年第1期,页41-52;刘辉《欧洲渊源与本土语境:从幻觉装饰到清宫线法通景画》,故宫出版社,2017年。

[9] (清)颙琰:《味余书室全集定本》卷六《七月十四日庆贵妃母妃忌日也适逢承命祭陵之期恭赋长律一章以志哀慕》。

[10] 《心写治平图》上令贵妃时为令嫔,“令妃”字样判断为后改;图上庆妃时为庆嫔;颖妃时为颖嫔。

[11] 参见林姝:《崇庆皇太后画像的新发现》,《故宫博物院院刊》2015年第4期,页54-66。

[12] (清)颙琰:《御制诗初集》卷十《含碧堂玉兰歌》诗注:“长春仙馆、含碧堂及五福堂皆有玉兰树,予幼时曾赐居五福堂。”五福堂在圆明园天然图画,清宫往往以某一殿宇名称指代建筑区域。

[13] (清)永琰:《味余书室全集定本》卷六《七月十四日庆贵妃母妃忌日也适逢承命祭陵之期恭赋长律一章以志哀慕》中起首提到庆贵妃对其“鞠育深恩十五年”,陆氏薨于乾隆三十九年,据此倒推可知,永琰在乾隆二十五年降生后即由其抚育,其时陆氏由嫔册封为妃尚不及一年。

[14] 此处依据乾隆二十七年七月至二十八年二月《拨用行文底档》所示巡幸热河期间的后妃位次和留京妃嫔情况排序,仅表现大致次序。参见中国第一历史档案馆、承德市文物局编:《清宫热河档案》第1册,页449,中国档案出版社,2003年。

[15] 这里需要指出的是,忻嫔、豫嫔虽然于乾隆二十八年一同晋妃,不过第二年四月忻嫔薨逝,豫嫔七月才正式册封为妃。故此二人在二十八年并不具有与庆妃相同的地位。忻嫔、豫嫔封妃事见乾隆二十八年《礼部为册封忻妃豫妃礼仪一疏抄录原题事》,05-13-002-000015-0115号;乾隆二十九年《为知会奏准册封豫妃吉期事致总管内务府》,05-13-002-000016-0068号,中国第一历史档案馆藏。

[16] 《清仁宗实录》卷五八,嘉庆五年正月下。

[17] 此处皇后,指乾隆帝第二任皇后那拉氏。

[18] 参见王志伟:《谁识当年真面貌;藏于清宫纪实绘画中的秘密》,《紫禁城》2014年第3期,页104-117。

[19] (清)弘历:《御制诗四集》卷八十六《思永斋》。

[20] (清)弘历:《御制诗五集》卷十二《思永斋有咏》。

[21] (汉)郑玄注,(唐)陆德明音义:《礼记·昏义》。

[22] 同上。

[23] 同上。

[24] (清)弘历:《御制文二集》卷十四《南巡记》。

[25] 同上。

[26] (清)弘历:《御制文初集》卷七《小有天园记》。

[27] 长春园南湖三园中,如园、鉴园摹仿南京瞻园和扬州趣园,可在乾隆帝御制诗和造办处档案中找到明确记载;蒨园摹仿瓜州锦春园则参见端木泓:《圆明园新证——长春园蒨园考》,《故宫博物院院刊》2005年第5期。

[28] 赵宧光寒山千尺雪在苏州寒山岭,南与天平山毗邻。乾隆帝历次南巡均至其地,并将其一再仿建于北京西苑、承德避暑山庄、蓟州静寄山庄中。同时,乾隆帝与张宗苍、董邦达、钱维城四人分绘四处千尺雪,“四卷合装,分贮四处”,其中张宗苍绘苏州寒山千尺雪原址。参见(清)弘历:《御制诗四集》卷六十九《寒山千尺雪四叠旧作韵》诗注。

[29] (清)弘历:《御制文三集》卷三《慎建储贰论》。

[30] 《清圣祖实录》卷二九七,康熙六十一年三月丁酉。

[31] (清)弘历:《御制诗五集》卷九十三《洪范九五福之五曰考终命联句》。

作者简介

王志伟 故宫出版社副编审,宫廷历史编辑室主任。毕业于首都师范大学历史学院。从事有关清代宫廷历史方面的编辑出版与整理研究工作。近年来,所编辑的多部作品荣获全国十佳文博图书称号。著有《故宫藏影》系列、《谜宫》系列等。为第十届北京阅读季金牌阅读推广人。

有话要说...